E' un paio di anni che di Bruce Springsteen si parla e si scrive molto. Forse perchè di Bruce Springsteen, negli ultimi due anni, si è pubblicato, a livello discografico, molto.

Magari troppo, e non occorre andare lontano nel tempo per accorgersene. Solo partendo dal dopo-High Hopes, a primavera 2014 un orrendo 45 giri dall'abusato titolo American Beauty ha fatto capolino nei negozi per il Record Store Day, mentre, a fine di quello stesso anno, è comparso un inutile e dispendioso cofanetto dei suoi album in studio che vanno dal 1973 al 1984 (ergo i capolavori quelli veri, ma tutta roba che gli intenditori posseggono e amano già, oltre a conoscerla a memoria).

Poi, nel 2015, c'è stata la lodevole operazione di Ties That Bind: The River Collection, il miglior boxset mai uscito dai cantieri del Boss e, con ogni probabilità, una delle più belle retrospettive discografiche mai realizzate. Poco prima, in Italia, andava in stampa per i tipi di Mondadori A proposito di un sogno, ovvero una raccolta delle migliori interviste rivolte a Springsteen e dunque, indirettamente, un'ottima ed esausitva biografia dell'artista. Italiano si è perfino rivelato uno dei più bei saggi scritti sul Boss negli ultimi anni, quel Badlands (Donzelli Editore, 2015) firmato dal grande Alessandro Portelli e ad una cui (tardiva) presentazione ho avuto il piacere di assistere mesi fa.

A inizio 2016, Mondadori ha rimpinguato ulteriormente i fans: prima, ripubblicando (con dovuto allungamento di brodo), negli Oscar, l'efficace Bruce (2012) di Peter Ames Carlin , poi passando all'atroce fumetto Outlaw Pete, illustrato da Frank Caruso e- pare -scritto direttamente dalla mano del Boss. I concertoni estivi- attorno a cui è andato costruendosi un interessante dibattito critico e popolare -hanno alimentato l'atteggiamento di fanatismo che ruota ormai in larga parte attorno a Springsteen. Risale a poche settimane dopo la notizia dell'imminente uscita della sua tanto attesa autobiografia, addirittura accompagnata da un ridicolo best of su disco unico (Chapter and Verse, ossia altra merce con cui i discografici amano prendere per la gola i ricattabilissimi fans del Boss da un paio di decenni). Libro e disco sembrano un riciclo del riciclo: l'autobiografia si intitola addirittura Born to Run, esattamente come la canzone (evvabbè...), ma pure come il primo saggio che fu scritto sul cantante, nel 1980, da Dave Marsh.

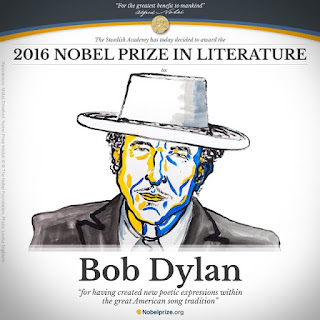

Una delle prime cose che apprende un appassionato di musica a cui capitano fra le mani le autobiografie di certi cantanti è che la loro abilità di scrivere in versi, spesso, non trova un corrispettivo altrettanto felice nella prosa. Quante orribili autobiografie (spesso e volentieri scritte da ghostwriter e simili) ci siamo sorbiti solo per amore di un determinato artista? Innumerevoli. Di contro, le librerie pullulano di splendidi saggi dedicati da critici e appassionati che, oltre ad essere competenti ed esperti conoscitori della materia trattata, sanno scrivere bene. E anche a Bruce Springsteen, dispiace doverlo ammettere, è toccato il destino dell'artista che si racconta poco e pure male, a dispetto dei 23 euro del prezzo di copertina, della preziosa rilegatura e delle cinquecento pagine del "romanzo della sua vita". Troppi punti esclamativi, troppi "...", troppi capitoli, troppi paragrafi in grassetto. Vale la pena sottolinearlo per chi non la avesse mai letta, ma la più bella autobiografia rock di sempre (Chronicles vol. 1 di Bob Dylan) conta appena 5 capitoli e 250 pagine, eppure ha una ricchezza contenutistica ed espressiva- intendo proprio a livello di opera letteraria-in confronto a cui Born to Run sembra l'Informatore Coop.

Gli aneddoti iniziali della commistione fra italiani e irlandesi sembrano divertenti, ma dopo un centinaio di pagine si realizza che siamo di fronte a un raccontino popolare che annoierebbe perfino i fans più irriducibili de I Soprano. Va bene, ci sono grandi momenti che fanno luce sulle origini musicali del Boss (la prima volta che vede Elvis in televisione, la british invasion, il resoconto di qualche concerto di Janis, Doors, Grateful Dead, l'amore giovanile per Van Morrison e quello, già più maturo, per Hank Williams), ma scarsi approfondimenti su molti dei suoi capolavori. Prendiamo ad esempio Nebraska, uno dei vertici creativi di Springsteen, liquidato con la solita favoletta dell'uomo solitario che in una casa in mezzo al buio invernale registra su un portatile quattro piste giapponese alcune delle più belle canzoni di ogni tempo. Quante volte abbiamo già sentito questa storia? Ci sono critici o anche semplici narratori che hanno dedicato al solo Nebraska saggi e litri di inchiostro. Sean Penn arrivò a dirigere un film (Lupo solitario) tratto esclusivamente da una canzone ivi contenuta (Highway Patrolman) e nel libro, di questo fatto riguardante comunque l'impatto che ebbe quel disco nell'immaginario popolare, neanche si trova traccia.

Per fortuna c'è qualche bella pagina dedicata a Tunnel of Love (un disco che, per chi scrive, è nettamente superiore a Born in the USA e che sembra essere molto importante anche per il Boss) e altrettante- sempre ottime -vengono spese sulle sofferte origini di The Rising, sull'incontro con Brendan O'Brien e sulla rinascita della E-Street Band. Ma gli anni Novanta, in Born to Run, che fine hanno fatto? E, soprattutto, che fine aveva fatto Springsteen negli anni Novanta? Stando a quanto ci racconta lui, si è fatto casa ad Hollywood, tre figli e ha imparato a cucinare i cupcakes. C'è qualche rigo dedicato a quello strano esperimento di nuova band che avrebbe portato a Human Touch e Lucy Town. Già, anche di Lucky Town (unico album della sua produzione per cui forse sarebbe giusto sfoggiare l'abusato termine "rivalutazione") non viene menzionato manco il titolo. E pensare che uno dei momenti più interessanti delle interviste confluite in A proposito di un sogno era proprio quello (pagg. 172-194) in cui, su Rolling Stone, il Boss analizzava il fiasco di quella doppia uscita. Ma Lucky Town non è l'unico lavoro dimenticato di questa autobiografia: Devils & Dust- primo album di Springsteen che, come ascoltatore e appassionato, ho vissuto "in diretta" -sparisce misteriosamente, per non parlare degli ultimi nove, dieci anni di carriera condensati in tre capitoli da una pagina l'uno.

Tali dimenticanze lasciano spazio ad interi passaggi insostenibili: penso allo sproloquio su quanto belli, bravi e intelligenti siano venuti su i tre figli del Boss e di Patti, o peggio ancora all'aneddoto in cui, a causa di un terremoto, il cantante si preoccupa per la sua incolumità e per quella della propria famiglia, telefona (fantozzianamente) ad un megadirettore naturale della Sony e, nel giro di pochi minuti, un elicottero accorre a salvare gli Springsteen atterrando sul vialetto del loro villone sulle Hills. Perfino il capitolo "anticipato" da Vanity Fair un paio di settimane fa riguardante la pesante depressione che ha colpito il Boss al giro di boa dei sessant'anni non è che sia tutto questo momento di grande letteratura psicoanalitica. Certo, è sincero e diretto, ma puzza terribilmente di artificioso, perfino di vittimistico in alcuni passaggi. Roba che si addice ai palati cinici di chi ritiene che ogni autobiografia debba per forza somigliare ad una confessione. Non è necessariamente così (era forse una confessione il meraviglioso Just Kids di Patti Smith?), ma oggi il mondo smania per vivere in maniera perversa certe aperture delle celebrità. E Bruce Springsteen, ovviamente, non fa differenza. E lui lo sa, lo sa bene. Lo sa talmente bene che ha impacchettato Born to Run proprio per questo tipo di mondo, così diverso da quello descritto e talvolta auspicato nelle sue canzoni da lasciar presagire che non sempre l'artista si rivela umanamente alla pari di ciò che ha creato.